开栏语

开栏语

2024年12月12日,南水北调中线一期工程正式通水十周年。值此十周年之际,新华社启动“南水北调通水十周年”行进式报道。长江委宣传出版中心联合新华社湖北分社,派出文字、图片、视频记者全程深入参与,一路北上。

全媒体报道团队从湖北十堰丹江口大坝出发,途经河南、河北、天津、北京,全程1432公里。围绕大国重器、高质量发展、美丽中国等主题,以接力直播、采访扎记、图片故事、卫星新闻等多种方式,开展全媒体中英文报道,聚焦效益突出的中线工程,全景式展现南水北调巨大成就。

“长江水利”特制作“我与新华社访中线”专栏,为您带来记者们一路踏访的报道。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第一集《出发!》

巍峨的大坝,清澈的湖水。

深秋的丹江口水库,烟波浩渺,天空明净如洗,如同一幅美丽画卷。

丹江口水库。新华社记者 肖艺九 摄

今年是南水北调通水十周年。10月29日,新华社南水北调中线行进式报道团车队从丹江口大坝上缓缓驶出,开启了一场特殊的“旅行”。

2019年11月26日无人机拍摄的丹江口水库大坝。新华社记者 熊琦 摄

报道团从湖北出发,途经河南、河北、天津、北京,全程1432公里,围绕大国重器、高质量发展、美丽中国等主题,以接力直播、采访札记、图片故事、卫星新闻等多种方式,开展全媒体中英文报道。

这是南水北调中线控制性工程——穿越黄河工程。新华社记者 刘诗平 摄

作为水资源优化配置的,重大战略性举措,南水北调是国之大事、世纪工程、民心工程,事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉。

河南省平顶山市鲁山县的南水北调中线关键性工程——沙河渡槽。新华社记者 李嘉南 摄

十年间,南水北调东、中线一期工程已累计调水超760亿立方米,直接受益人口超1.85亿人,深刻改变了我国北方地区的供水格局,在优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环等方面发挥了巨大作用。

丹江口水库。新华社记者 肖艺九 摄

问渠那得清如许,为有源头活水来。

作为南水北调中线工程核心水源区,十堰多年来坚持源头严控、过程严管、末端严治,建立体系化、系统性的节水护水爱水机制,“一泓清水北上”背后是无数人的负重前行。

循着水脉,跟随报道团队的镜头和笔触,一起了解库区小流域治理的秘诀,寻找源头活水中的桃花水母,见证红旗渠故乡再添一条新时代“红旗渠”,共赏白洋淀水草丰美的盛景

……

这一路的故事与感动,我们愿与你一起分享!

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第二集《一滴水背后的经济学》

一滴水背后能有什么?能汇聚成一泓清水润泽北方,也能发展出百亿产业强县富民。这是南水北调中线工程通水十周年行进式报道第一站,记者在湖北十堰丹江口找到的答案。

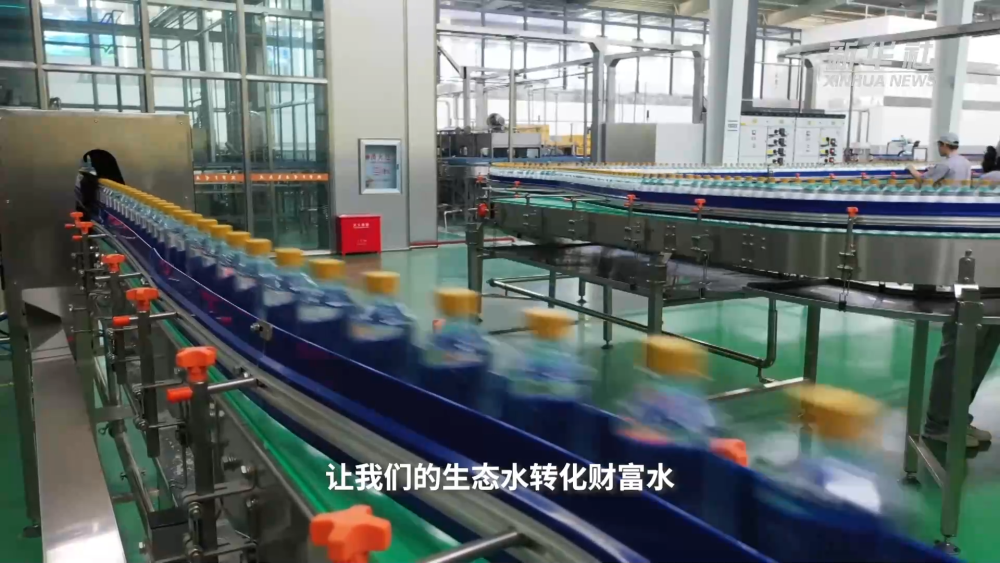

阳光透过巨大的玻璃窗,洒在生产线上,一瓶瓶新鲜灌装的矿泉水排着队,源源不断地随传送带向前,等待贴标、包装和码垛入库。得益于南水北调中线工程形成的良好口碑,刚投产不到一年的丹江口武当山水饮料有限公司,很快在华中和华北地区打开了市场。

从秦巴山脉到中原腹地,再到燕山脚下,一泓清水北上千里,滋润北方。如今,优质包装饮用水某种意义上成了除南水北调中线工程外,南水北送的另一条线路。

2024年8月拍摄的丹江口大坝。(付彬 摄) “月均产量已经攀升至60多万箱,产值1000多万元。”丹江口武当山水饮料有限公司总经理陈东君说,产品在京津冀地区很受青睐。今年9月,十堰市集中包括丹江口市在内的库区区县开行“堰水进京”专列,公司发货量猛增。

2024年10月30日拍摄的丹江口武当山水饮料有限公司仓库。(王世霖 摄) 长期以来,作为南水北调中线工程源头所在地,十堰市坚持源头严控、过程严管、末端严治,建立起体系化、系统性的节水护水爱水机制。库区水更清了、山更绿了、环境更美了。水质监测数据显示,丹江口水库水质常年稳定保持在II类以上。去年,中线工程渠首陶岔I类水质天数达到335天,创近年新高。

高水平保护成就高质量发展。一库好水,成为丹江口市发展水经济的动力之源。

2024年10月30日拍摄的丹江口经济开发区水都工业园园区(无人机照片)。(新华社记者伍志尊 摄) 走进丹江口经济开发区水都工业园,只见绿树葱茏、厂房林立,农夫山泉、北冰洋汽水等头部饮料企业一字排开,宽阔的道路上,运输车辆来回穿梭。远处,华润怡宝、燕京啤酒、马迭尔精酿啤酒等项目正火热建设。

十堰市副市长周智勇说,近些年,产业链、人才体系不断成熟,品牌效应、聚集效应更加显著。今年以来,水企投资信心增长,扩大投资和前来投资的企业更多了。

如今,水产业占丹江口经济的半壁江山,实现了水生态价值的转化。据统计,2023年,丹江口市水经济发展取得历史性突破,产值突破140亿元,税收达到近10亿元。今年上半年,全市水经济实现产值86.4亿元、税收7亿元,同比分别增长23.4%、26.7%。

“水经济已经成为我们的主导产业,对于推动地方经济高质量发展具有重要意义。”丹江口市委书记赵洪福说,10年间,南水北调中线工程已累计向北方调水超680亿立方米,丹江口的居民年人均可支配收入也翻了一番,逐步实现生态美、产业强、百姓富。下一步丹江口将扩大水资源加工业规模,打造从源头活水、纯净水、功能饮料到食品加工的成熟产业链,预计到2025年形成产值160亿元的产业集群。

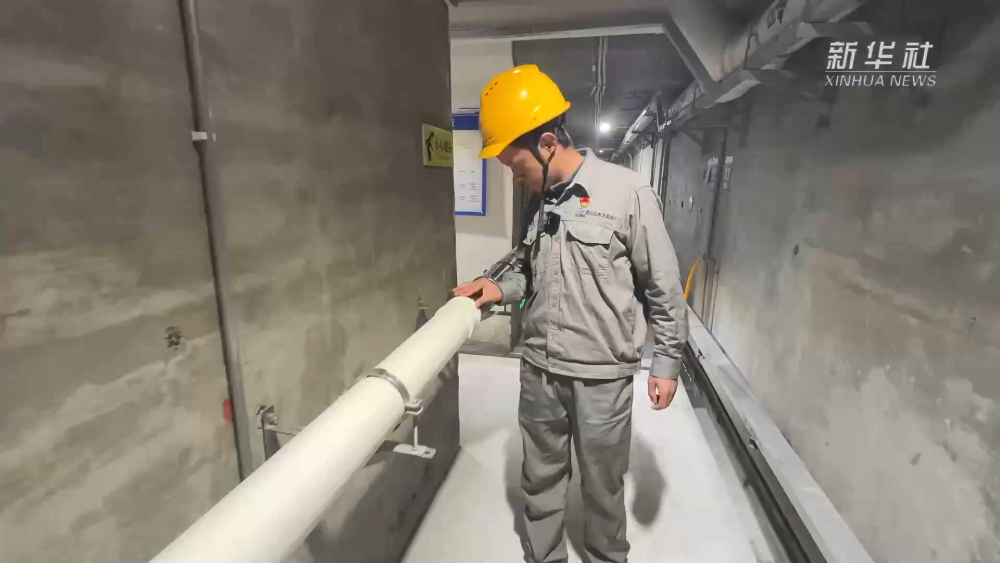

水经济发展之路越走越宽。在武当云谷大数据中心,来自水库的深层冷水通过管道循环不断为计算机降温。据了解,运用“绿电+水冷+储能”新模式,可为武当云谷大数据中心节约能耗15%至20%,助力算力经济发展。近日,湖北大学丹江口水环境保护与水经济发展产业技术研究院在丹江口市揭牌成立,后续科研成果将推动水经济高质量发展。

从全民护水到一库清水,再到发展活水,一滴水带动着生产、生活方式转变。采访结束时,已过傍晚,远山如黛,巍然的丹江口大坝下,一片璀璨灯火。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第三集《寻找桃花水母》

早就听闻南水北调水源地——丹江口水库出现了桃花水母,记者一直想一探究竟。

桃花水母,又名桃花鱼,因其形如桃花又常在桃花盛开的时候出现而得名。桃花水母对水质、水生态环境要求极度严苛,数量稀少,故又被称为“水中大熊猫”。

近些年,随着环境保护力度加大,桃花水母屡屡见诸报端,但大都是一些人迹罕至的小溪小湖。丹江口水库如此巨大的水体,出现桃花水母,无疑令人惊奇,也是丹江口水库的水质和水生态环境持续向好的最佳佐证。

作为南水北调中线工程核心水源地,丹江口水库库容339亿立方米,是北方群众的“大水井”,每年为河南、河北、北京、天津等省市供水近百亿立方米,直接受益人口超过一亿。

10月25日拍摄的丹江口水库(无人机照片)。新华社记者伍志尊 摄

带着疑问,记者一行直奔丹江口水库。

同行的南水北调中线水源公司工作人员秦赫是目击桃花水母次数最多的人之一。作为名副其实的“守井人”,1982年出生的他已经在丹江口水库工作了整整20年。常年奔波于水库管理和生态保护一线,脸庞被晒成古铜色。

“桃花水母虽然多与桃花开谢同步,但只要水质、温度等条件适宜,其他时间也有机会看到。”刚一登船,他就打消记者对探寻时机的疑虑,并兴致勃勃地给记者讲起了今年遇到桃花水母的两次经历。

一次是今年8月1日,秦赫和同事正例行巡库。“那天,天气晴朗,微风习习,几乎没有风浪。水面上突然出现一群白色的斑点,形如‘小伞’,一张一缩,翩翩起舞。”秦赫回忆,只可惜当时乘坐的船太大,船舷太高,没办法取样。“桃花水母虽然游得很慢,但喜欢‘玩捉迷藏’。有时候看到了,眨眼工夫,就会消失。”

20天后,秦赫得偿所愿,取到了一只活体。秦赫拿出手机,给记者看他拍摄的“杰作”:两只硬币大小的桃花水母在量杯底部畅快地游动。这激发了记者的期待。

8月20日拍摄的桃花水母。(秦赫 摄)

深秋的丹江口水库,天空明净如洗,远山翩翩起舞。蓝绿色的水面宛如一面巨大的镜子。小船划过,荡起一串白色的浪花。

20多分钟后,小船抵达了鄂豫两省交界处的水域。水面陡然开阔,一眼望不到边。远离污染,巨大的水库如一个巨型净水池,这里是出现桃花水母最多的地方。

秦赫示意船长让小船随波而行。

引擎静止的那一刻,周围一下子安静下来。一行人都变得小心翼翼,生怕自己的一举一动,打扰到水里的生灵。大家站在船边,凝神四处搜索。清澈的水体没有一丝杂质,不时有微小的气泡升腾而出。微风吹来,波光粼粼。

在秦赫指导下,记者缓缓地将取水器垂入水中。取水器底部挡板自动开启,水不断地涌进,取出来的水透明澄澈。

遗憾的是,并没有发现桃花水母。记者反复数次,均无收获。

秦赫说,遇到桃花水母确实需要运气。它就像水库的吉祥物,总是在最不经意的时间出现。每次出现,都是对“守井人”的褒奖。

“现在,库区已经初步建立起全周期、体系化、系统性的节水护水爱水机制,人人争当‘守井人’。”秦赫说,随着生态环境保护继续推进,库区水更清、山更绿、环境更美,桃花水母的出现频次肯定越来越多,“那时,就不需要刻意地去寻找它了”。

10月28日,清漂员在丹江口水库作业。新华社记者伍志尊 摄

水质监测数据显示,丹江口水库水质总体优良,水质常年保持在Ⅱ类及以上。近些年,主要入库河流的水质也明显稳中向好。

为了加强治理的系统性,今年6月,涵盖汉江源头、跨省协同的专门保护机构——长江水利委员会汉江流域治理保护中心在武汉组建成立。明年,作为国家生态文明体制改革的重点,长江流域将正式开展第一次水生态考核。

伴着遗憾和再次涌起的期待,记者一行踏上归程。临别,记者与秦赫约好,待桃花水母再现时,进行一场水下直播。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第四集《从“坝首第一村”看南水北调移民生活新变化》

今年是南水北调工程通水十周年。在建设的过程中,南水北调中线工程的起点丹江口水库附近有数十万居民为了给工程施工和水库蓄水让路而搬离了原住处。

今天,让我们走进有着“坝上第一村”之称的湖北十堰丹江口市蔡湾村,看看这座距离大坝不到500米的移民村有什么样的新变化。

十多年前,为保障大坝蓄水和工程建设,整个湖北有超过18万搬迁移民,为南水北调工程作出了巨大牺牲。

自2014年通水以来,丹江口水库已为我国北方地区输送超600亿立方米的水,惠及沿线人民群众过亿。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第五集《南水之源:遇见丹江口》

横跨湖北、河南两地的丹江口水库是南水北调中线工程核心水源地。

丹江口水库70余年的历史,从某种角度来说,也是南水北调从构想到实现的见证。它被称为“亚洲天池”,它的大坝“穿衣戴帽”两次建成相隔数十年,它的水质全年超过300天为Ⅰ类水,它有“天罗地网”守护“不让一滴污水进入”……南水之源,遇见丹江口,告诉你一个真实的丹江口。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第六集《GLOBALink | Explore China's mega water diversion project》

Follow Xinhua's Tian Zhongquan to visit Danjiangkou Reservoir, the largest artificial freshwater lake in Asia, and see how technology ensures a stable supply of freshwater for China's parched northern areas.

原文链接:GLOBALink | Explore China's mega water diversion project

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第七集《【微视频】一滴水背后的经济学》

保护就是发展,在南水北调中线水源地的湖北十堰丹江口市,一滴水背后的经济学再次证明了这个道理。一泓清水,不仅是润泽北方的活水之源,也是水源地发展“水经济”的动力之源。

作为南水北调中线工程源头所在地,湖北十堰市坚持建立体系化、系统性的节水护水爱水机制,保护丹江口水库一库清水。水质监测数据显示,丹江口水库水质常年稳定保持在II类以上。

“生态水”变为“富民水”。2023年,十堰丹江口市“水经济”发展取得历史性突破,产值达140亿元,占全市GDP总量的近一半。今年上半年,全市“水经济”实现产值86.4亿元、税收7亿元,同比分别增长23.4%、26.7%。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第八集《南水北调中线水源地水质持续向好》

记者近日采访发现,南水北调中线工程水源地丹江口水库水质持续向好。

深秋的丹江口水库,烟波浩渺,蓝绿色的湖面宛如一面巨大的镜子。

2014年正式通水以来,丹江口水库水质总体优良,长期稳定在地表水Ⅱ类及以上标准。随着生态保护力度越来越强,每年符合Ⅰ类水质的天数和指标个数持续保持在高位。

这是10月25日拍摄的丹江口水库。新华社记者伍志尊 摄

南水北调中线水源公司介绍,近年丹江口水库Ⅰ类水质天数均在200天以上。其中,2021年252天,2022年206天,2023年335天;2024年截至11月1日,Ⅰ类水质已有228天。水质为Ⅱ类的天数中,109项水质监测指标也仅仅是个别指标超出Ⅰ类标准,有107项常年为Ⅰ类。

主要入库河流的水质也明显稳中向好,水质Ⅰ类的河流占比持续上升。

丹江口市水库水质安全保障指挥中心主任张岩说,过去“大库净”但“小河难清”,部分支沟水质处于Ⅳ类以下。经过多年上下游、干支沟、地上地下、水环境与水生态同治的系统化治理,目前全市57条入库支沟的水质稳定提升,均保持在Ⅱ类及以上。

10月30日,丹江口市水库水质安全保障指挥中心工作人员在进行例行巡查。新华社记者伍志尊 摄

“水质试金石”桃花水母频频出现,也是丹江口水库水质持续向好的佐证。

“今年,丹江口水库已两次出现桃花水母。”南水北调中线水源公司副总经理蒋蓉说,桃花水母对水质要求极其严苛,相对于理化监测指标,反映更为直观。

今年6月,涵盖汉江源头、跨省协同的专门保护机构——长江水利委员会汉江流域治理保护中心在武汉组建成立,丹江口水库保护治理将更加完善和系统。

中国南水北调集团的数据显示,截至10月31日,南水北调中线一期工程顺利完成2023至2024年度调水工作,一个调水周期累计向京津冀豫四省市供水83亿立方米,超额完成年度水量调度计划约8%

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第九集《全球连线:南水北调中线工程全程自流技术解码》

长江委宣传出版中心联合新华社湖北分社制作南水北调中线工程全程自流技术解码英文视频,详细介绍世界最大调水工程——南水北调中线工程如何攻克世界级技术难题,通过丹江口大坝加高,建设穿黄工程、湍河渡槽等一系列高难度隧洞、渡槽等输水工程,实现南水北调中线工程全程自流的技术突破。讲述了长江委几代南水北调中线工程技术专家持续自主科技创新,通过海量现场查勘钻探、反复探索研发新材料新方法、开展大型输水工程1:1模型仿真实验的奋斗之旅。

新华社记者田中全与长江委特约记者贾茜在丹江口库区最高点——沧浪之光观光塔开展报道取景,并现场感受湍河渡槽1:1工程模型,沉浸式向海外观众呈现这一世纪工程的技术创新。该视频在新华社报道栏目“全球连线”(GLOBALink)播发,并通过优兔(Youtube)、脸书(Facebook)向海外观众解码南水北调中线工程全程自流技术创新。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第十集《丹江口大坝:“穿衣戴帽”只为更多南水北调》

南水北调中线工程水源地丹江口水库,因丹江口水利枢纽工程拦蓄滔滔汉江形成。作为枢纽最主要的建筑物——丹江口大坝始建于1958年,当时被称为全国唯一“五利俱全”的水利工程。

为满足南水北调要求,2005年大坝再次“穿衣戴帽”,在老坝基础上再增高10多米,创造工程奇迹。

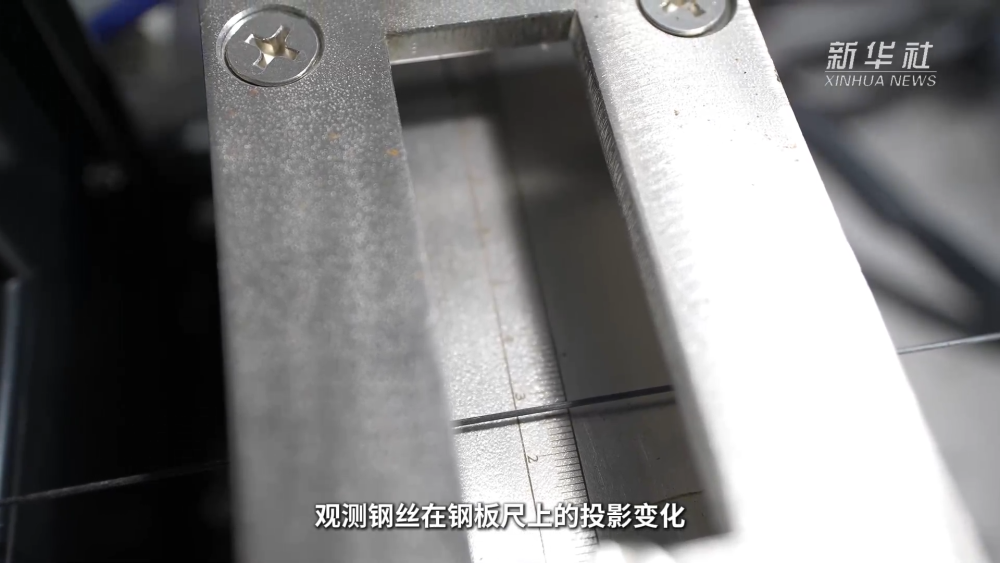

相隔数十年修建的大坝,如何保证安全?记者深入大坝,探寻大坝的安全密码。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第十一集《沿着“南水”探文化》

殷商文化、太极文化、中医文化、三国文化、诗词文化……在中国,有一条调水生命线,不仅创造了世界调水工程的奇迹,更如同一位文化传承的使者,将工程沿线的灿烂文化串珠成线,呈现在世人面前。走进位于湖北省丹江口市的南水北调中线工程纪念园,沉浸式体验南来之水带来的文化盛宴。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第十二集《长距离输水调度技术助力“南水北送”》

南水北调中线工程全长1432公里,通水十年累计向北方调水超过680亿立方米。工程沿线水资源供需系统复杂,各用水户需水情况更是不断变化。如何按计划将南水输送给受水区各用水户,科学开展长距离输水调度是技术关键。

我与新华社访中线

《我与新华社访中线》系列第十三集《全球连线:南水北调助力华北“饥渴”河流再现生机》

南水北调中线工程通水十年来,累计向北方供水超680亿立方米。通过开展生态补水工作,“南来之水”使得受水区曾多年出现断流现象的河流恢复往日生机。

记者深入河北省石家庄市开展南水北调中线工程生态补水工作英文对外报道,一线探访石家庄市“母亲河”滹沱河。这条曾因断流导致严重“生态疮疤”的河流,在南水北调中线工程生态补水的持续作用下,再现碧水荡漾、水鸟浅翔的美好景象,已成为民众休闲旅游的“网红”打卡地。

原文链接:《全球连线:南水北调助力华北“饥渴”河流再现生机》